在位于内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗的螺旋藻产业园内,生产车间里自动化生产线正在高效运转。螺旋藻在传送带的牵引下,经过一道道工序,最终堆集成藻泥,再经干燥机烘干成螺旋藻粉加工成片状……小小的螺旋藻片即将漂洋过海出口欧洲。鄂托克旗螺旋藻何以从草原深处的“小众特产”发展为畅销欧美的“绿色名片”?

高标准生产:以“绿色+科技”筑牢品质基石

鄂托克旗地处北纬39度螺旋藻黄金生长带,年平均日照超3000小时,阴雨天少,有利于藻类的光合作用,昼夜温差大、气候干燥,园区周边100公里范围内无污染企业,为螺旋藻提供了理想的生长环境。1996年,在鄂托克旗的众多碱湖发现的原生、天然钝顶螺旋藻,是世界上最优质的螺旋藻,蛋白质在所有螺旋藻中含量最高,而且是唯一含有脑黄金(DHA)的优良藻种。

为守护这一天然优势,当地企业从2009年起全面改用天然气替代煤炭烘干,单吨藻粉能耗从3吨煤降至700立方米天然气,碳排放大幅减少;同时,将燃烧产生的二氧化碳循环用于螺旋藻养殖,形成“能源消耗-废物利用”的闭环,既降低成本,又实现固碳减排,成为绿色生产的标杆。

质量管控上,鄂托克螺旋藻执行严苛的国际标准,从养殖环节的水温、光照,到加工环节的金属异物检测等均精准控制,成为国际市场的“品质通行证”。

产业发展:从“零散加工”到“集群智造”的蜕变

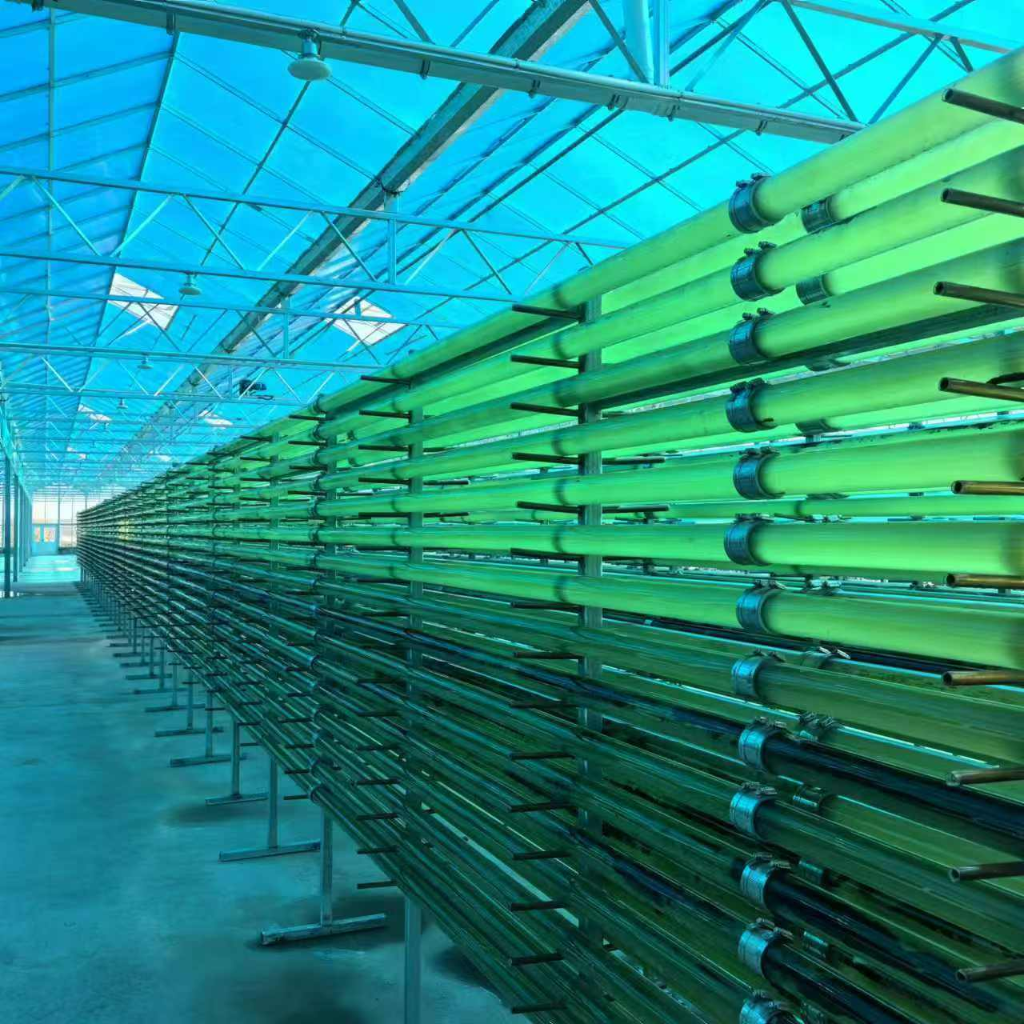

2009年,鄂托克旗投资3.2亿元建设占地12400亩的螺旋藻产业园,4993座标准化跑道式大棚整齐排列,形成“养殖-加工-研发-检测”一体化格局。2023年,园区将24家企业整合为4大产业化共同体,通过统一藻种培育、残液处理、质量检验,实现资源共享。整合后企业年均产值超1亿元,研发投入增长40%,抗风险能力提升50%。

园区还建成内蒙古自治区螺旋藻工程技术研究中心,配备液相色谱仪、质谱仪等国际先进设备,成为全国首个螺旋藻专业检测机构,从源头上保障了产业的标准化、规范化发展。

产学研深度融合催生技术突破。鄂托克旗与浙江大学联合成立生物医药研究中心,开展藻蓝蛋白提取、螺旋藻多糖抗肿瘤活性等研究,已获2项发明专利,研发出藻蓝蛋白口服液、天然蓝色素等10余种高附加值产品。

在循环经济领域,养殖废水经三级过滤后循环使用,藻渣制成有机肥用于草原改良,实现“零排放”目标,园区因此获评“内蒙古自治区农牧业产业化示范园区”,成为绿色制造典范。

出口海外:从“区域品牌”到“国际名片”的破局

2011年,“鄂托克螺旋藻”获农业农村部农产品地理标志保护;2020年入选中欧地理标志第二批保护名单,成为欧盟市场认可的“中国优质螺旋藻”代表,品牌价值提升30%。海外市场中,其“天然、纯净、高蛋白”的标签深入人心,成为欧美消费者眼中的“东方营养瑰宝”。

2024年,鄂托克旗组织相关企业,分别在瑞士苏黎世、德国海德堡、法兰克福落地成功举办鄂托克螺旋藻德国(欧盟)推介会及外商资源对接活动,帮助企业争取到海外订单;10家企业获自主出口资质,产品远销美国、德国、日本等20余个国家,覆盖全球35%的螺旋藻市场……鄂托克旗与螺旋藻生产企业协同推进品牌国际化。

针对海外市场多样化需求,鄂托克企业开发多元产品矩阵。健康食品领域,推出高纯度藻粉、即食藻片;生物医药领域,提供藻蓝蛋白粉,作为天然色素和免疫增强剂广泛应用于食品、化妆品。

据了解,作为“世界藻都”,鄂托克旗年产螺旋藻粉5200吨,占全国产量的50%以上、世界产量的40%以上。2024年,鄂托克旗螺旋藻进出口金额691.26万美元,进出口量1175.3吨,螺旋藻出口的企业主体由5家增加到6家。

依托黄金产区的生态禀赋,以技术创新突破品质瓶颈,通过园区化集聚实现规模效应……从草原深处到世界舞台,鄂托克旗用20多年时间,将“小小螺旋藻”打造成年产值超5亿元的支柱产业,书写了一段“绿水青山”向“金山银山”转化的传奇故事。(杨静 吴为军)